Ecofeminismo, pensamiento decolonial y resistencia. Entrevista con Yayo Herrero

A principios de diciembre, en la bulliciosa Ciudad de México, conocí a la activista ecofeminista Yayo Herrero. Estaba en la librería La Volcana, un lugar mágico en el barrio de Santa María la Ribera, una pequeña librería que da cabida a debates, presentaciones de libros y documentales, así como a editoriales independientes de América Latina. No conocía bien a Yayo, pero su intervención fue potente y disruptiva, combinando la lucha y la práctica feminista con el ecologismo y el decolonialismo. Así nació la idea de una entrevista, desgraciadamente a distancia, porque ella tuvo que apresurarse a volver a Madrid. Es profesora, investigadora, ingeniera, antropóloga y sobre todo activista. Y capaz de aunar teoría y práctica, utopía e inmediatez, perspectiva y táctica. En definitiva, mezcla academia y lucha social, tendiendo puentes entre ambas y activando el conflicto.

— ¿Qué es el ecofeminismo?

— Es un movimiento político y una corriente de pensamiento cuya principal característica es basar la práctica política en el reconocimiento de la vida humana como eco-dependiente e interdependiente. Eco-dependiente en el sentido de que la vida humana tiene lugar y está en red con el aire, el agua, las plantas, los microorganismos y los animales, y es la interacción entre todos estos elementos la que produce las condiciones mismas para estar vivo.

En otras palabras, no hay vida humana posible, ni tecnología posible, ni economía posible, ni agua, ni oxígeno para respirar, ni alimentos para comer, ni energía, ni minerales para sostenerla si no se extraen de la red de vida de la que formamos parte, una red que también tiene límites físicos.

La vida humana es también una vida hecha de cuerpos vulnerables, es decir, necesitados de alimento, de cobijo, de cuidados, de energía, de relaciones, de afecto, y cuando estas necesidades no están cubiertas, lo que ocurre es que no hay vitalidad o es una vida precaria.

Son sobre todo las mujeres las que han sido responsabilizadas del mantenimiento diario de la vida. No porque las mujeres estén genéticamente más dotadas, sino porque la división sexual del trabajo en las sociedades patriarcales así lo ha impuesto.

Somos seres dependientes e interdependientes. La vida humana no se sostiene por sí misma y debe ser sostenida intencionadamente, y que, por tanto, debemos construir sociedades, culturas y políticas que pongan la vida en el centro, es decir, que asuman un compromiso radical y efectivo para garantizar el cumplimiento de las condiciones de vida en un planeta que la produce y que tiene límites físicos.

El movimiento que toma conciencia y defiende una política que pone la vida en el centro y denuncia las políticas que declaran la guerra a la vida es lo que llamamos ecofeminismo.

— ¿La mirada patriarcal impregna el campo de la ecología política?

— La ecología política, como cualquier movimiento político -incluso los emancipadores-, no está libre de sesgos patriarcales porque procede de estructuras y sujetos patriarcales, encarnados la mayoría de las veces en cuerpos masculinos, pero a veces también en cuerpos femeninos. Estas personas piensan o reflexionan sobre las relaciones de nuestros sistemas económicos con la naturaleza. Olvidan, sin embargo, que estos sistemas económicos cuentan con personas necesitadas y/o vulnerables. Personas que no pueden ser completamente independientes y que son interdependientes y cuyo cuidado recae principalmente en las comunidades y en las mujeres.

Por lo tanto, la economía ecológica también debe hacer esta reflexión e incluir a los seres humanos, incluidos sus cuerpos, en el marco de las relaciones necesarias para sostener la vida.

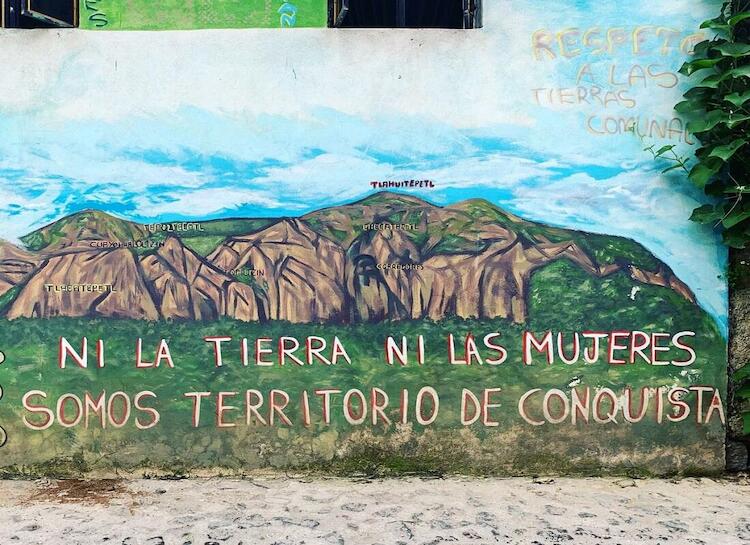

Foto de Lina Rozo intervenida por Isabella Londoño

— Entrevisté y me reuní con mujeres indígenas y activistas sociales y casi todas se mostraron críticas con la academia y el pensamiento decolonial. Piensan que la academia no está contribuyendo a las luchas por un cambio de paradigma en una dirección feminista, decolonial y anticapitalista. ¿Qué opina usted al respecto?

— Hay que decir que hay muchas personas en la academia y áreas de pensamiento que desde hace mucho tiempo están produciendo reflexiones basadas en la humildad, el reconocimiento del pensamiento generado fuera, y el reconocimiento de las prácticas. No quisiera generalizar sin reconocer los esfuerzos que se están haciendo.

Es cierto que el pensamiento académico es heredero de la modernidad y de la Ilustración. No sólo porque no incorpora visiones decoloniales ni incorpora otros saberes, sino porque en su propia concepción es un pensamiento fracturado que separa la razón y el conocimiento de la práctica.

Suele estar arraigado en la academia y, de manera autoritaria, establece lo que es y lo que no es el conocimiento.

El pensamiento decolonial, así como el esfuerzo y la lucha política decolonial, son absolutamente cruciales. Tenemos que tener cuidado de que el pensamiento decolonial no se convierta en una etiqueta cosmética y fragmentada que se aplique dentro de la academia sin tener en cuenta a las personas que lo producen y lo encarnan.

Necesitamos una forma de construir el conocimiento basada en diálogos respetuosos entre lo que genera la academia y lo que generan las comunidades, los movimientos sociales y la vida concreta.

Dentro de la academia necesitamos una enorme humildad epistémica para reconocer, cuando hablamos de ecología política o de economía ecológica, que llevamos muchas décadas trabajando y produciendo conocimiento y que hasta ahora los indicadores que explican cómo evoluciona la vida no mejoran.

Quizás hay algo en nuestra forma de producir conocimiento que no funciona, que no conecta bien con las realidades concretas, y en este sentido creo que merece la pena mirar hacia otros lugares, hacia otros rincones aparentemente oscuros e invisibles, donde la vida se sostiene y donde las cosas suceden.

— ¿Puede haber unidad entre las luchas urbanas y las indígenas y campesinas?

— Las relaciones y las alianzas deben y pueden existir. Como siempre, para que esto exista, debe haber un diálogo respetuoso y no una dinámica jerárquica en la que lo urbano se superpone o se sobrepone a lo rural como ha sido el caso, al menos aquí en Occidente, durante tanto tiempo.

Las luchas campesinas en defensa del territorio son luchas mucho más armónicamente conectadas con las necesidades de los territorios. Construyen caminos de resistencia o de re-existencia, como se dice en algunos lugares. También ocurre dentro de la ciudad donde hay luchas similares, luchas en defensa de la vivienda, luchas en defensa de la calidad del aire, luchas contra la pobreza energética, luchas en defensa del medio ambiente, luchas contra la violencia, luchas por construir barrios comunitarios que puedan ser barrios de cuidados, o luchas por la agricultura urbana.

Fuente: Desinformémonos