Deuda externa y extractivismo: un modelo económico en clave déjà vu

La deuda externa se incrementó 60 veces desde la dictadura cívico-militar. Nunca resultó en beneficios para la población. Y tiene una relación directa con el extractivismo, sector que se fomenta desde los gobiernos para obtener los dólares de pago a los prestamistas. Beverly Keene es una de las más comprometidas investigadoras del tema. Hace un análisis histórico y presente de un hecho estructural que determina los pesares de Argentina.

Sumar más deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es asegurar la entrega de bienes al prestamista. E implica la continuidad del ciclo vicioso que aprovecha esa misma entrega para generar más deuda, cuyo repago impone más saqueo extractivista, miseria planificada y más deuda. Y determina cada vez menos vida, derechos y soberanía.

"El pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia. Mucho más que un aliado en sectores claves, como los metales críticos. Argentina es un amigo con quien queremos construir la economía del futuro”, dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron el 25 de marzo pasado.

De esta forma, puso sobre la mesa en qué consisten los negocios que se tejen alrededor de la aprobación de un acuerdo con el FMI. No solo con Estados Unidos —que detenta el poder de veto y que aprovechó también la agitada semana para pedir a cambio de su apoyo que Argentina dejara sus relaciones con China—, sino también con todos los demás países centrales como Francia, Gran Bretaña, Japón y Alemania, cuyos votos son esenciales en el FMI.

Reza el viejo dicho que las naciones no tienen amigos sino intereses. Y los tuits pintan de cuerpo entero los intereses que persigue Francia, así como lo que el gobierno de Milei está dispuesto a entregar con tal de que ingresen, y rápidamente, las divisas del Fondo Monetario que espera salven las elecciones de medio término. Su programa económico ha sido tan “exitoso” que esa inyección de nuevos fondos de emergencia es lo único que puede ayudarle a mantener su único capital electoral: la baja de la tasa de inflación, lograda sobre la base de un ajuste brutal y permanente, la caída estrepitosa de la producción y el empleo, la estabilidad cambiaria y cada vez mayores “incentivos” —léase rebaja de impuestos y favores cambiarios— para la especulación financiera y la actividad extractivista.

A dónde nos llevan

El mensaje de Macron también apunta al carácter de esa “economía del futuro” que dice querer construir junto a la Argentina. No habla de los derechos humanos, menos aún de los derechos de la naturaleza, para señalar más bien una economía que da continuidad a las prácticas más rancias de un largo pasado y complicado presente de la economía colonialista, devenida capitalista. Una economía que desde hace tiempo opera y regula a favor de la miseria, la devastación y el saqueo para la naturaleza.

A la vez, una economía que se monta sobre una deuda, por sus orígenes y usos ilegítima y odiosa, y la dependencia que la misma asegura, para pintarse falsamente de verde.

Un modelo económico que acentúa la mercantilización, financiarización, extracción y extranjerización de la naturaleza, incluyendo los metales críticos, las tierras raras, el litio, el uranio y otros intereses que Francia —como otros países— busca asegurarse por el mundo, como claves de una nueva etapa de expansión y control imperialista bajo la consigna vaga y rimbombante de la “transición energética”.

La deuda externa es un mecanismo de extorsión, no muy distinto de los términos en que Donald Trump le plantea a Ucrania el pago de sus “ayudas militares” con la entrega de sus minerales en las llamadas tierras raras.

La abundancia de esos bienes naturales estratégicos en la Argentina ya trae violaciones tremendas contra el agua, la vida, los derechos y la falta de participación democrática en esos territorios, como lo muestra, por ejemplo, la exploración y explotación inconsulta de litio por empresas francesas en los salares ancestrales de más de 30 comunidades indígenas en Salta y Jujuy, ya denunciado ante la Corte Suprema y otros tribunales. Sus impactos se expandirán en la medida que también aumenta la deuda, retroalimentando la presión y la entrega.

De dónde venimos

Los conflictos extractivistas abiertos en Argentina y en gran parte del Sur global, muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, señalan la existencia de la enorme Deuda Histórica impuesta a sangre y fuego durante la llamada Conquista y el período de colonización. La misma que, casi sin excepción, fue profundizada por los Estados independientes que tomaron las riendas del poder sin revertir las bases de explotación y despojo sobre las cuales se empezaron a construir las nuevas repúblicas.

José de San Martín, al proclamar la liberación de Perú, dejó sentado que no se reconocerían las deudas odiosas del poder colonial, aquellas que habían sido contraídas para “mantener la esclavitud del Perú y hostilizar a los demás pueblos independientes de América”. Pero la historia muestra no solo el pago de esos reclamos sino la imposición de nuevas y aún más tramposas deudas.

Los intereses de países “amigos” como Gran Bretaña, que se impusieron con deuda y con guerras como lo atestigua el empréstito de los Hermanos Baring, consolidaron un modelo económico dependiente y centrado en la exportación de productos primarios que alimentaban el proceso de acumulación e industrialización ajeno. Mientras se agrandaban las deudas históricas, socioeconómicas y ecológicas para con los pueblos y la naturaleza de Argentina (como en otros países del gran Sur).

La Forestal en el Chaco, los Bullrich y los Braun Menéndez en la Patagonia, donde la Conquista del “desierto” intentó arrasar con todo vestigio de los pueblos originarios, son apenas un botón de muestra del proceso de sometimiento, saqueo y muerte que supo endeudar no sólo a los países recién independizados sino también a los peones rurales y luego los obreros y obreras forzadas a hacer sus vidas en las nuevas fábricas de las grandes urbes.

Miseria planificada

Fue con la dictadura de 1976, con el terrorismo de Estado y su "Proceso de Reorganización Nacional", que se apuntó a poner fin al modelo de industrialización y creciente poder obrero en curso e insertar a la Argentina en la nueva etapa de mercantilización y financiarización que se abría a nivel mundial. Así se sentaron las bases del modelo actual, vinculando directamente la especulación financiera con el endeudamiento y la reprimarización, concentración y extranjerización económica.

- Foto: Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda

No fue casual la aprobación de un crédito del FMI apenas dos días después del golpe de Estado de 1976. Fue la señal de largada que esperaban los grandes bancos internacionales, ávidos por colocar su sobre-liquidez en mercados cuya alta rentabilidad podría ser garantizada por la represión y la ausencia de mecanismos de control democráticos.

José Martínez de Hoz, primer ministro de Economía de la Junta militar, expuso los objetivos al presentar su programa aquel 2 de abril de 1976. Un año después, en su “Carta a la Junta Militar”, Rodolfo Walsh le puso números y corazón a "la miseria planificada", el cierre de fábricas, el desempleo y las pérdidas salariales resultantes.

A la par de los/as 30.000 detenidos-desaparecidos, hasta el final de la dictadura se había aumentado la deuda pública de 4000 millones a 32.000 millones de dólares, incluyendo el endeudamiento fraudulento de las empresas públicas, que años después justificaría su privatización, y la estatización de enormes deudas privadas, mediante la bicicleta financiera o “carry-trade” de entonces.

Los resultados de aquella primera etapa fueron consolidándose con la crisis de deuda provocada por Estados Unidos a principios de los años 80, con el alza unilateral de las tasas de interés, y el proceso posterior de convertibilidad, privatización, reprimarización y deuda, gobernada por Carlos Menem y Domingo Cavallo en la década del 90.

Desde inicios de la dictadura hasta el colapso en 2001, la deuda pública argentina fue multiplicada por 36. La base industrial del país fue herida de muerte, las grandes empresas del Estado pasadas a manos privadas y el control de los sectores estratégicos de la economía a extranjeros. Entre 1976 y 2022 la deuda se multiplicó por 60 (de 7800 millones de dólares a 465.000 millones). La sojización y el impulso imparable a la minería y la extracción hidrocarburífera fueron a su vez impactos e impulsores de ese nuevo período de endeudamiento.

Así lo señaló la Asamblea Jáchal No se Toca en su denuncia contra el rol del Banco Mundial en el "Juicio Popular a la Deuda y al FMI", realizado en 2020: "Se planificó el avance megaminero de tal manera que hay una sumisión eterna de los países, como Argentina, que tomaron deuda del Banco Mundial para hacer estudios geológicos que le abaraten la tarea a las multinacionales mineras, y para modificar el marco jurídico habilitando así el saqueo megaminero. Este plan continúa con el ofrecimiento de más préstamos para remediación ambiental, como lo sucedido en Malargüe con una mina de uranio. El saqueo megaminero empieza y termina con más y más deuda. Con más y más pobreza".

Cómo salimos

A lo largo de las dos décadas que han seguido al colapso de 2001, poco de fondo ha cambiado en el modelo de especulación, extracción y endeudamiento impuesto. Por más que han emergido nuevos actores con mucho más poder que antes —ejemplo los fondos privados como Black Rock o Templeton, que unen la especulación financiera y el control directo de activos— y que el escenario socioeconómico, financiero, geopolítico y ecológico pinta una complejidad e incertidumbre cada vez mayor.

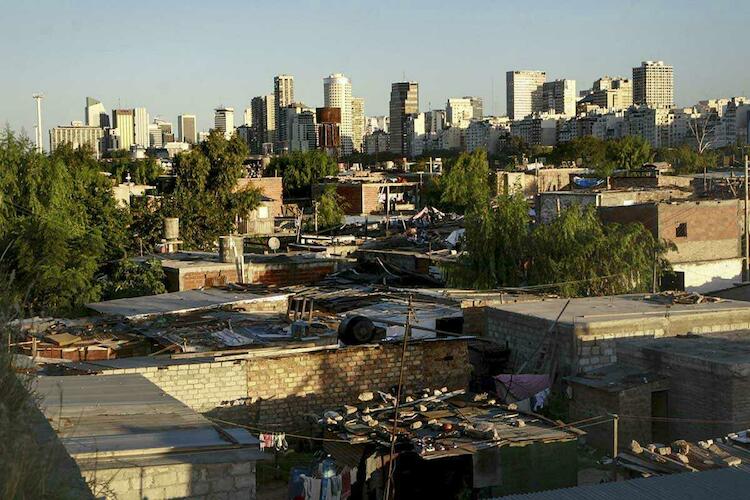

Lo que sí vivimos, sin duda, es una profundización cruel de su despliegue e impactos, con una devastación ambiental sin parangón, una pauperización estructural que ya ronda el 40 por ciento de la población, y un crecimiento sideral de la deuda pública —externa e interna— y del pago de intereses.

Coronada, desde el año 2018, con la estafa armada por el gobierno de Mauricio Macri con Luis Caputo por 50.000 millones de dólares, y atados de pies y manos a las condiciones que impone el FMI y detrás de ellas, los grandes países, empresas y fondos privados que no dejan de priorizar sus intereses por sobre los derechos y las necesidades de los pueblos y de la naturaleza.

Fuente: Agencia Tierra Viva