De indios bárbaros a indios terroristas: la validación de la ocupación de los Estados de Argentina y Chile

De “bárbaro” a “terrorista”, los estigmas proyectados sobre el pueblo Mapuche preceden, validando ideológicamente, la acción material y violenta contra los territorios.

La ideología que España utilizó para justificar la invasión se basaba en argumentos teológicos: ¿“los indios infieles” tendrían o no tendrían alma? Si bien la iglesia dirimió esa “duda” en 1551, en la Controversia de Valladolid entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, los argumentos, que habían servido durante las Cruzadas para justificar la lucha contra los moros, tuvieron una fuerza prolongada para validar la dominación de estas tierras y sus gentes, y también para la explotación de su fuerza de trabajo y el de los africanos y sus descendientes en lo que llamaron América. Sin embargo, en el caso específico del pueblo Mapuche, llamado de araucano por los españoles, Ya en la crónica de Indias La araucana, de Alonso de Ercilla y Zúñiga, los Mapuche son presentados como valientes y abnegados. Es en el siglo XIX, y en el contexto de una segunda onda de invasión, la burguesía criolla utilizó el ideologema que opone civilización y barbarie, calificando de bárbaros a los pueblos de estas tierras. Asistimos a una nueva arremetida del capital sobre las tierras del sur del continente acompañado del discurso ideológico que construye la figura del terrorista, proyectada sobre los pueblos que resisten al despojo extractivista.

Las primeras décadas después del fin de la colonización española en este sur del mundo estuvieron marcadas por disputas dentro de las burguesías criollas. Lo que estaba en cuestión no eran diferentes proyectos de nación. Se peleaban para dirimir quién se quedaba con la mejor tajada de las exportaciones de materias primas. El aumento de la demanda de insumos propiciada por la segunda revolución industrial en Europa y en los Estados Unidos creó nuevas oportunidades de negocios que exigían el fin de esas disputas, el ordenamiento jurídico, la ampliación del territorio de extracción de materias primas, el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, obras de infraestructura para el flujo regular de esas mercaderías… Tales desafíos exigían la consolidación del aparato del Estado, lo que ocurrió durante la segunda mitad del siglo XIX. Los nuevos Estados (dizque) nacionales de Argentina y Chile se fundaron a partir de la formación de ejércitos profesionales que avanzaron sobre territorios que, aunque figuraban en la casi totalidad de sus mapas, no habían sido explotados durante el período colonial, ya que los pueblos anteriores a la invasión presentaron una brava resistencia. Además, la invasión colonial española se había concentrado en las planicies tropicales y subtropicales en que las condiciones geográficas podían ser mejor aprovechadas con menor dispendio de esfuerzo. Procesos semejantes se dieron en todo el continente, incluido Estados Unidos. El militar argentino Julio Argentino Roca, estudió minuciosamente los procedimientos de Estados Unidos para usurpar el territorio Sioux, como modelo a ser imitado en la así llamada “Campaña del Desierto”, en el territorio Mapuche-Ranquelche.

- Mapa Wall Mapuche, elaborado por el historiador Mapuche Pablo Mariman.

La ocupación, anexación y despojo del Wallmapu [1] a mediados del siglo XIX, estuvo acompañada de grandes discursos en el congreso y por la influencia comunicacional que tenía el diario El Mercurio en la sociedad chilena. En el proceso de construcción de Estado, Chile debatió acerca de las formas en que se debía anexar el Gulu Mapu [2] al territorio chileno. Diversas figuras políticas e intelectuales planteaban una descripción favorable de los Mapuche, como Vicente Pérez Rosales que se refiera a “un pueblo de agricultores que han dejado atrás el pastoreo para vivir de un modo estable en casas construidas de madera. Cultivan trigo, papa y maíz (…) trabajan con mucha destreza riendas y lazos, no rehúsan la instrucción (…) en suma son hombres tranquilos”(Pinto, 2000, p.64); o Ignacio Domeyko, geólogo mandatado por el Estado Chileno para desarrollar una expedición en el Gulu Mapu, explicando que el Mapuche es “afable, honrado, susceptible de las más nobles virtudes, hospitalario, amigo de la quietud y del orden, amante de su patria y por consiguiente de la independencia de sus hogares, circunspecto, serio, enérgico: parece nacido para ser buen ciudadano” (Domeyko, 1846, p. 56). Ambos personajes connotados de la sociedad chilena (Rosales y Domeyko) adjudican, de una forma u otra, al Pueblo Mapuche las características de cualquier nación, teniendo un desarrollo político sólido que se reafirma con las relaciones fronterizas y económicas que desarrollaron con el imperio español; lo que mantenía incluso la admiración de algunos políticos de la época debido al llamado “valor Araucano”. Sin embargo, esta situación se revierte precipitosamente debido a los intereses por territorializar el Estado Chileno en el territorio ancestral Mapuche, a través de la ocupación, la anexación y el despojo.

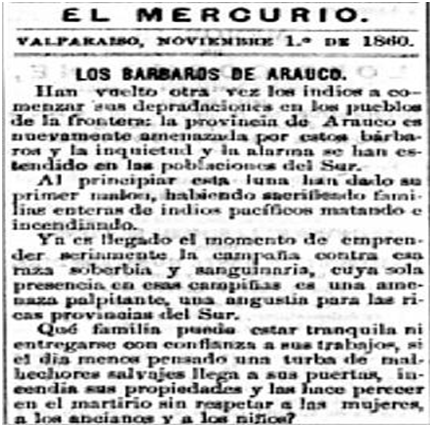

El primer instrumento legal de la violencia fue la ley del 2 de julio de 1852, que crea la provincia de Arauco en un lugar en que aún el Estado no existía. Varias fueron las disposiciones legales para la ocupación y el despojo, pero éstas fueron acompañadas de la difusión de un argumento que legitimará la violencia, siendo la supuesta disputa entre civilización y barbarie el centro del debate. En un discurso en el Congreso Nacional en 1868, Benjamín Vicuña Mackenna declama lo siguiente “Que el indio no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización, porque solo adora los vicios que lo tienen sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que construye la vida del salvaje (…) Es cierto que el indio defiende su suelo, pero lo defiende porque odio la civilización, odia la ley, el sacerdocio, la enseñanza” (Correa, 2021). Por su parte, la política editorial del diario El Mercurio de Valparaíso, respaldaba la política genocida del Estado, a través de diferentes artículos y titulares que acusaban constantemente al Mapuche de bárbaro, y enemigo de la civilización, tal como lo indica el titular del día 1º de noviembre de 1860, que entre muchas cosas indica a los Mapuche como “malhechores salvajes que incendian las ‘propiedades’ de las familias colonas”. Era necesario justificar la ocupación, anexación y despojo de las tierras ancestrales en todos los ámbitos posibles, con el fin de generar divergencias en la sociedad chilena. La narrativa de “civilización y barbarie” se sostuvo en la idea del bien, el saber y el desarrollo en las tierras de los salvajes. En 1861, fue Cornelio Saavedra Rodríguez quien propuso y ejecutó un plan de ocupación del Gulu Mapu que fue bautizado con el eufemismo de “Pacificación de la Araucanía”. Durante este período, el pueblo Mapuche perdió el 95% de las tierras ancestrales (Mariman, 2006) quedando no solo relegado a tierras sin mucha fertilidad para el trabajo en la agricultura, sino que también empobrecido y con una fragmentación evidente de su identidad y cultura. Los intentos por revertir esta situación han sido muchos, levantándose diferentes organizaciones a lo largo del siglo XX, con el propósito de reivindicar los derechos de los Mapuche en un contexto ideológico anti-indígena.

En la obra considerada fundante de la literatura argentina y primera obra romántica en castellano, el poema épico La cautiva, de Esteban Echeverría.(2003), los Mapuche-Ranquelche son presentados como bárbaros. La obra, publicada en 1837, se inspira en un episodio relatado en la crónica de Rui Díaz de Gusmán La Argentina manuscrita (2012), escrito en 1612. El relato de Gusmán ya ha sido estudiado y reconocido como una operación ideológica en el contexto de la conquista del Paraguay (IGLESIA, 1987) que moviliza la hagiografía de los santos cristianos. Vemos cómo hay una cierta continuidad entre la ideología colonial española y la de las burguesías criollas: la mirada colonial sobre los pueblos de la tierra.

En 1845, durante su exilio en Chile, el argentino Domingo Faustino Sarmiento publica el ensayo Facundo o civilización y barbarie (1955). Con ese texto, el autor, después ministro de Educación y Presidente de la República Argentina, instala la matriz ideológica que hegemonizará el pensamiento burgués en la región, asociando la barbarie al mundo rural y sus gentes. Se impondrá la teoría climática, el racismo científico y el darwinismo social que justifican la estratificación social racializada.

La obra de Echeverría y la de Sarmiento preceden la así llamada “Campaña del Desierto” (1878-1885), preparada y comandada por Julio Argentino Roca, contra los territorios Ranquelche, Mapuche y Tehuelche. Antes de la acción de Roca, en 1867, el Congreso Nacional Argentino aprueba la Ley 215, que establece unilateralmente la frontera sur junto a los ríos Negro y Neuquén. Una serie de combates corren la frontera, pero el avance decisivo comienza con la formación de un ejército profesional y equipado con tecnología armamentista de punta. El exterminio, el desplazamiento forzado, la colonización del territorio, la esclavización de los pueblos de la tierra fueron fundantes del Estado argentino.

Los nombres con que se conocen esas acciones genocidas de los Estados chileno y argentino, “Pacificación de la Araucanía” y “Campaña del Desierto”, respectivamente, son de por sí, operaciones ideológicas. Sin embargo, los pueblos son tercos. Usan sus astucias y silencios para retornar, para recuperar sus prácticas en el Wallmapu. Reducidos a pequeñas áreas, insuficientes para restaurar su forma de vida ancestral. A veces bajo la apariencia de peón rural, el criancero, la ñaña, el joven trabajador de la periferia de las ciudades, las empleadas domésticas, late el corazón de los pueblos de la tierra. A veces, sin conciencia precisa de su origen. Organizándose aquí y allá para demandar las tierras usurpadas, pasaron décadas y más décadas. Fue en la de 1990, en el contexto de los 500 años de la primera invasión, que asistimos al levantamiento del pueblo Mapuche en toda su fisionomía. La ocasión de los 500 años de la invasión coincidía con una expansión de las cadenas extractivas en el Wallmapu. Una nueva onda colonial de mayor intensidad destructiva contra el territorio: las cadenas de la celulosa, las cadenas de explotación minera, las salmoneras, el negocio inmobiliario, las obras de infraestructura logística y energética para el despojo.

En la actualidad no estamos lejanos al tipo de narrativas ideológicas de las que las burguesías criollas del siglo XIX, y a las políticas genocidas por parte de los Estados nacionales. El gobierno de Gabriel Boric se autodenominó como el “primer gobierno ecologista del Chile”, con una amplia apertura para generar diálogos de género y plurinacionales, pero en la práctica ha sido totalmente lo opuesto. Durante su mandato se ha aprobado una serie de piezas legales que atentan contra estas premisas: la ratificación del TPP-11, legislación que impulsa capitalismo energívoro mediante la mantención de políticas extractivistas, el plan nacional de recuperación de semillas y razas, y muchas otras. En lo que se refiere a legislaciones que afectan al Wallmapu, la calificación de “bárbaros” cambió por la de “terroristas”, creando y reformulado leyes para combatir al enemigo interno de Chile: la ley de usurpación, la ley de gatillo fácil o la nueva ley antiterrorista. Conocidos fueron también los comentarios de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que atribuye vincula los incendios ocurridos en el sur con las reivindicaciones territoriales del Pueblo Mapuche, negando la responsabilidad que tienen las empresas forestales en la propagación del fuego. Todas estas condicionantes legitiman el actual estado de excepción constitucional en el Wallmapu, militarizando el territorio, criminalizando la lucha mapuche y apresando a las personas que están habitando territorios recuperados.

El gobierno argentino ha hecho lo propio. En el contexto de los incendios que comenzaron hace un mes, provocados por la sequía pronunciada, viento y probablemente interés en destruir los bosques para forzar un cambio en el uso del suelo en el Puel Mapu [3], se acusa al pueblo Mapuche de terrorista, apuntándolo como agente de incendios intencionales de los bosques. El 3 de febrero, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich denunció al lonko Facundo Jones Huala como responsable por las quemadas. El 8 de febrero, el portavoz de la presidencia Manuel Adorni anunció la inclusión de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a la lista de organizaciones terroristas. Lo que se hizo en el marco del decreto 918/2012, que reglamentó la Ley Antiterrorista de 2011, propuesta por el gobierno de Cristina Fernández. El domingo 9 de febrero, las fuerzas conjuntas del Comando Unificado realizaron 12 allanamientos a Lof [4] en la provincia de Chubut. El gobernador de Chubut, en conferencia de prensa cuidadosamente escenificada [5], presentó los allanamientos como parte de una gran operación contra organizaciones terroristas mapuche.

El combate al terrorismo, y la designación de “terrorista” corre por cuenta de lo que el gobierno de Estados Unidos inició después del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de setiembre de 2001. Los diferentes Estados han replicado la legislación antiterrorista y, sobre todo en el caso de Chile y Argentina, la han utilizado en la construcción de un “enemigo interno”, que es el obstáculo al avance del extractivismo. Patricia Bullrich ha impulsado para eso un paquete de leyes y acciones represivas al que llama Programa de Seguridad Productiva. El gobierno de Gabriel Boric impulsó una serie de leyes que blindan con represión la instalación de emprendimientos extractivos y de infraestructura logística y energética al servicio de ellos, como la Ley Antitomas. El actual gobierno chileno intensificó la militarización del Gulu Mapu, mientras el gobierno argentino actúa con el Comando Unificado (dispositivo creado durante el gobierno de Alberto Fernández y utilizado para combatir las recuperaciones Mapuche), que combina fuerzas de seguridad provinciales y nacionales para actuar en el Puel Mapu.

De “bárbaro” a “terrorista”, los estigmas proyectados sobre el pueblo Mapuche preceden, validando ideológicamente, la acción material y violenta contra los territorios. La operación ideológica consiste en aislar, dividir y reducir a quien se pretende destruir y separarlo de las otras gentes con quienes comparten el territorio. De esa manera, pretenden desarmar a quienes resisten al despojo operado por las cadenas del capital.

Referencias bibliográficas:

CORREA, Martín. La historia del despojo. Editorial Pehuen y Ceibo. Niebla, 2021.

DOMEYKO, Ignacio. La Araucanía y sus habitantes. Editorial Francisco de Aguirre. Santiago 1977 (primera edición 1845).

ECHEVERRÍA, Esteban. “La cautiva”. In: El matadero. La cautiva. Buenos Aires: Plaza Dorrego, 2003.

GUSMÁN, Rui Díaz. La Argentina manuscrita. Buenos Aires: Jorge Sarmiento, 2012.

IGLESIA, Cristina. “Conquista y mito blanco”. In: __________ e SCHAVARTZMAN, Julio. Cautivas y misioneros. Mitos blancos de la conquista. Buenos Aires: Catálogos, 1987, p. 13-92.

MARIMAN, Pablo., CANIUQUEO, Sergio., MILLALEN, José, Levil, Rodrigo. Escucha Winka, cuatro ensayos de historia nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro. LOM Ediciones, año 2006.

PINTO, Jorge. De la inclusión a la exclusión. Formación del Estado, la nación y el pueblo Mapuche. Universidad de Chile, 2000.

SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo o civilización y barbarie. Buenos Aires: Peuser, 1955.

ZÚÑIGA, Alonso de Ercilla y. La araucana. Madrid: Espasa, 2022.

Notas:

[1] Territorio Mapuche.

[2] Territorio Mapuche al oeste de la cordillera de los Andes.

[3] Territorio Mapuche al este de la cordillera de Los Andes.

[4] Comunidades Mapuche.

[5] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=XWSweXkaqXQ

Fuente: Contrahegemonía