Reflexiones sobre comensalidad y cultura alimentaria

Uno de los principales rasgos de humanidad es la organización comunitaria. Conseguir alimentos y, especialmente, consumirlos han sido actividades colectivas, que se sustentaban en una arraigada cultura de la reciprocidad, pues además de generar un fuerte vínculo social, compartir la comida ayudaba a reducir los riesgos y mejorar la dieta en contextos de escasez.

La antropología nos ha enseñado que la alimentación constituye uno de los sistemas simbólicos por excelencia para cualquier cultura. Comer es un acto cargado de significaciones, simbolismos, rituales y códigos que permiten comunicar una determinada forma de ver la vida y de estar en el mundo. Es un acto relevante a la hora de valorar las pautas de socialización y los mecanismos de transmisión de valores en cualquier grupo humano. No solo somos lo que comemos, sino que también somos cómo comemos.

Los tiempos y las formas en las que compartimos grupalmente la comida dan origen a la noción de comensalidad, que etimológicamente quiere decir compartir la misma mesa, lo que implica reconocer unas maneras socialmente definidas de relacionarnos con la comida y con quienes nos acompañan. Las formas de comensalidad, tanto en el espacio público como en el privado, han variado mucho durante los últimos tiempos y especialmente en las últimas décadas.

APOLOGÍA DE LA MESA CORRIDA

A finales del siglo xix, el afable polemista G. K. Chesterton escribía sobre la creciente moda que comenzaba a implantarse en algunas tabernas londinenses, que apostaban por suplantar las tradicionales mesas corridas por unas más pequeñas para grupos reducidos o personas solas. Nuestro amigo se burlaba de la ocurrencia, al considerar que en Gran Bretaña nadie estaría dispuesto a renunciar al placer de compartir la comida con una buena conversación, aunque fuera entre personas desconocidas. Una mesa corrida es una invitación al diálogo, la discusión y la aventura; donde hoy mucha gente vería una incomodidad manifiesta, él encontraba el valor democrático de los lugares de encuentro y socialización entre diferentes.

No hace falta ser un lince para darse cuenta de que Chesterton estaba muy equivocado, pues muchas veces no vemos las cosas como son, sino como somos; así que las mesas separadas terminaron imponiéndose. Una forma de desquitarse de este y otros sinsabores fue escribir La taberna errante, una apología de las costumbres populares ligadas a la alimentación. Situada en un escenario ficticio donde se ha prohibido la venta de alcohol, un capitán irlandés y un tabernero inglés se rebelan ante esta disposición y rescatan un barril de ron, un queso y un letrero portátil, con los que recorren Inglaterra. En cuanto pueden, clavan el cartel, abren el barril y cortan el queso, dando por inaugurada la taberna, cuya magia es su capacidad para convocar espontáneamente a personas comunes para compartir placeres ordinarios: la comida, la bebida y la conversación.

Hoy la cultura de las mesas corridas es un vestigio del pasado de nuestras ciudades que testimonialmente permanece en algunas sidrerías del País Vasco, en restaurantes singulares y relegada a espacios como los comedores escolares o los campamentos, espacios marcados por el afán de que compartir la comida tenga una vocación educativa. Fuera del espacio público esta cultura pervive ligada a la vida familiar y especialmente en el medio rural donde la familia extensa sigue teniendo importancia.

Las fiestas populares (cocidos, calçotadas, paellas, migas…) son la gran ocasión de disfrutar de las aparición efímera de la mesa corrida, que de forma ritual vuelve al espacio público, ocupando calles y plazas como elemento imprescindible para escenificar las celebraciones colectivas. Todo el mundo sabe que en estas ocasiones no va a probar el mejor guiso de su vida, pues el valor gastronómico de estos platos trasciende el sabor para remitirnos a unas tradiciones con las que nos identificamos, a platos típicos y variedades locales, al apego a un territorio concreto, al ejercicio de cocinar en comunidad. No en vano, el reconocimiento de la dieta mediterránea (del griego δίαιτα, modo de vida) como patrimonio de la humanidad reconoce no solo el conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la producción, la elaboración de alimentos y las recetas de temporada, sino especialmente la vinculación del consumo con momentos de encuentro comunitario, hospitalidad, convivencia, transmisión intergeneracional y creación de identidad cultural y cohesión social. Fugaces momentos en los que experimentamos un sentido de pertenencia comunitaria, con razón «compañero» significa literalmente aquel con quien comparto el pan.

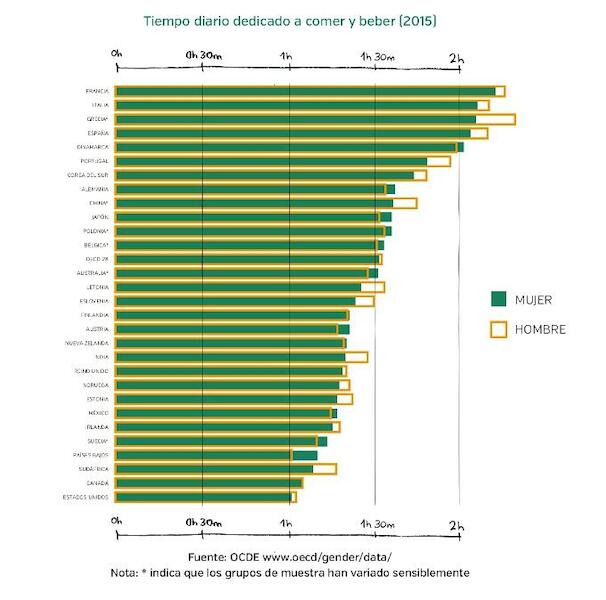

Tiempo diario dedicado a comer y beber. Fuente: OCDE.

MESA SOLITARIA O LA DERIVA INDIVIDUALISTA

Los restaurantes, tal y como los conocemos hoy, surgieron en Francia, después de la Revolución de 1789, como evolución de los comercios que unas décadas antes ofrecían un lugar donde tomar consomés que hervían en grades ollas, concebidos casi como una medicina más que como un alimento. Locales que, a precios módicos, permitían disfrutar en compañía de platos reconfortantes y restauradores, que dieron pie a la restauración profesional con sus menús y mesas separadas donde tomar los platos que se desearan.

La restauración moderna fue una invención inicialmente aristocrática para huir de la camaradería de las tabernas y trattorias, ofreciendo una experiencia individual, independiente y anónima. Igual que se había empezado a escoger la comida, sin ceñirse a lo que hervía en las ollas comunes, se empezó a elegir también con quién sentarse y compartir la comida: amistades, familia, pareja o en la más íntima soledad. Esta libertad de elección supuso la erosión de las antiguas normas de comensalidad, y dio mayor relevancia a la gastronomía y al papel de los chefs.

Esta tendencia es la que asociamos automáticamente a la noción de restaurante quienes nos criamos un par de siglos después. Estos se han diversificado tanto como la propia sociedad, pero no han dejado de concebirse como espacios donde rigen ciertas reglas de comensalidad. Son lugares de celebración extraordinaria o de menú del día, de romántica cena de pareja o de quedada en pandilla, pero todos marcados por ligar de forma inseparable comida y socialización; con unas pautas de comportamiento que se resisten a cambiar las conversaciones por el monólogo de la televisión, que durante las últimas décadas ha invadido los comedores de restaurantes y los hogares reorientando las sillas y condicionando los temas de los que hablar.

Sin embargo, de unos años a esta parte se han ido poniendo de moda los restaurantes unipersonales, donde solo hay mesas de una plaza. Se trata de una tendencia creciente en muchas grandes ciudades que hace un par de años ha desembarcado en nuestra geografía. En el relato de los restaurantes unipersonales destaca su preocupación por disfrutar al máximo de la experiencia culinaria y la degustación de los platos, reduciendo al mínimo todo lo superfluo como la decoración o las personas que nos acompañan. Frente al barullo de las conversaciones o el ruido de las carcajadas de una mesa vecina, estos locales ofrecen tranquilidad y silencio pues todo lo que pueda distraernos del plato es contraproducente. Además, como en las bandejas de comida de avión, los menús y los platos están adaptados para una única persona, incluso los menús degustación. En algunas páginas especializadas del sector se enorgullecen de acabar con la sensación que tiene todo negocio de desperdiciar una mesa destinada a un solo comensal, maximizando el aprovechamiento del espacio y la rotación pues «las personas que comen solas lo hacen más deprisa, se evitan las largas sobremesas y se da paso a nuevos clientes de forma más rápida».

Y aunque a muchas personas nos parezca una moda extravagante y sin futuro, pues parece que se aleja demasiado de nuestra idiosincrasia, conviene no olvidar al simpático Chesterton.

DE LA CULTURA ALIMENTARIA Y LA GASTRONOMÍA A LA GASTROANOMÍA

Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, describió la anomia como la ausencia de reglas de buena conducta comúnmente admitidas, que conduce a cierto grado de desorganización social y al individualismo. Encontró estos rasgos en la base de la sociedad industrial, donde los vínculos sociales se debilitan y las instituciones pierden su fuerza y legitimad para regular adecuadamente la integración de la ciudadanía.

Hace treinta años Claude Fischer anticipaba lúcidamente un tránsito que conducía a nuestras sociedades de la gastronomía a la gastroanomía:

La alimentación moderna encarna la libertad de comer fuera de los requisitos y las reglas de la sociabilidad alimentaria, fuera de las constricciones cronológicas, de los horarios familiares, fuera de las exigencias rituales establecidas. Encarna la satisfacción de una glotonería infantil, en la que la golosina (hamburguesas, sándwiches, helados monumentales) triunfa en detrimento de la comida.

La gastroanomía nos interpela sobre las dificultades para decidir de forma socialmente correcta la manera de alimentarnos, pues en esta acción confluyen propuestas contradictorias ligadas a identidades culturales, discursos mediáticos y publicitarios, modas, recomendaciones médicas, criterios socioambientales, recursos económicos… Y es que la comensalidad —las normas y valores que enmarcan culturalmente el acto de comer— ha perdido influencia frente a la alimentación entendida como una agregación de actos individuales y aislados, un continuo tomar de aquí y de allá cuya imagen ilustrativa sería la de un picoteo más o menos constante.

A Fischer le gustaba plantear cómo la comensalidad se encontraba asociada al sedentarismo, un avance civilizatorio frente a la perversa reactualización del vagabundeo alimentario, asociado a los cazadores recolectores:

La civilización moderna urbana-industrial suscita un retorno a lo arcaico. Así, el supermercado es, sin duda, por su configuración, un lugar reservado a un recolector vagabundo que, al capricho de su desplazamiento, «recolecta» los productos que va encontrando entre los miles que hay en las estanterías. […] Un patrón «eficaz» en situaciones de hambre, al maximizar el rendimiento calórico; entonces, podemos imaginar que ese tipo de comportamiento, transpuesto de una situación de penuria o de inseguridad a una situación de abundancia uniforme, entraña perturbaciones nutricionales profundas.

Esta es una imagen que gana actualidad si pensamos en las personas que comen mientras van caminando de forma apresurada por la calle, en un acto mecánico donde alimentarse se desvincula de la interacción con otras personas y del espacio donde se ha cocinado, pero también del propio placer de saborear o reposar la comida.

La aceleración y la fragilidad de los vínculos territoriales, la creciente desigualdad social, la competitividad imperante o los cambios en los modelos de trabajo, donde aumenta la rotación, la inestabilidad y la precariedad, dificultan establecer lazos de confianza con otras personas. A esto se suma la debilidad creciente de los vínculos familiares o convivenciales, que dan alas al individualismo, uno de los factores que corroe la cultura alimentaria y explica el auge de la comida precocinada, el fast food, la pereza de cocinar para una persona sola o los restaurantes individuales; y por extensión de algunos males del sistema alimentario como la pérdida de biodiversidad y de variedades locales, los alimentos kilométricos, el consumo fuera de temporada, el exceso de proteína animal, la dependencia de los supermercados…

Históricamente, compartir alimentos nos ha ayudado a forjar un sentido de confianza mutua y dependencia. No suele envenenarse a quien das tu propia comida. No se puede negar la dimensión política de sentarse en una mesa; tal vez solo sea una coincidencia que Julio Cortázar titulara Viaje alrededor de una mesa a su libro más comprometido, donde defendía la implicación de los intelectuales en la vida pública.

José Luis Fernández Casadevante, Kois

Sociólogo. Cooperativa Garúa

Nerea Morán Alonso

Doctora arquitecta. Cooperativa Germinando

Foto portada: Mural de La Suerte. La Floresta (Quito-Ecuador).

Fuente: Revista Soberanía Alimentaria